モティフ(motif)とは?

「囲いモティフ」と「支えモティフ」については、「香山壽夫の形態論と、その現代性」の記事では言葉を紹介しただけでしたので、ここで改めて説明したいと思います。

香山壽夫の『建築意匠講義』(*1)は、前半(第2回〜第7回)は、建築の空間がどのような形と意味を持つかを論じる「空間論」、後半(第8回〜第12回)が、建築の形態がどのような意味を外に表し示すのかを論じる「表象論」となっています。この後半の「表象論」の中心的な話題となっているのが、「囲いモティフ」と「支えモティフ」です。

ここで「モティフ(motif)」とは、「芸術作品を生み出す動機」や「創作という動きを与える力」と言われるもので、「何が、その力を生んだか、実際には様々あってはっきり言いきることは難しい」が、「その数多くある動機の中から、建築作品のすべてのうちに、常に働いている、基本的なもの」としてこの2つが指摘されています。つまり、人間が建築をつくるとき、「空間を囲う」ことと「物体を支える」ことがもっとも基本的な動機となるものであり、この2つが作用して様々な建築表象が生み出されてきた、と考えられています。

私がこの「囲いモティフ」と「支えモティフ」に注目する理由は、これらが、実際の物に即して理解できる具体性を持つと同時に、非常に広範囲の建築に応用できる抽象性・一般性も持っていると思うからです。一般に建築のデザインについて語るとき、具体的か抽象的かのどちらかに偏りやすい傾向があると考えると、その両方をつなぐということ自体に大きな価値があると言えます。

西洋建築史における「囲いモティフ」と「支えモティフ」

「囲いモティフ」の起源は、まずは人間の身体を包む衣服、それから、植物や織物による覆いや幕、あるいは自然の洞穴などが考えられています。それらには、人間の身体、あるいは人間が居る場所を「囲う」あるいは「覆う」形が見られますが、「支える」形は明瞭でなく、それだけでは建築として発展する力はなかった、と言われます。

一方、「支えモティフ」の起源は、「人間が大地の上に1本の柱を立てた時」、具体的には、横たわっていた大きな石を立てた時、あるいは、切り出した太い木を垂直に立てた時、と考えられます。このように石や木を立てることには、何か神聖なものに対する意識があったことが想像されますが、この段階ではまだ建築とは言えません。

これら「支えモティフ」と「囲いモティフ」の統合であり、香山が「最初の建築」とも言うのが、列柱です。列柱は、一つ一つの柱が「支え」を示しながら、連なることによって面を形成し、「囲い」を表します。その最も古い例はイギリスのストーンヘンジ(紀元前3000〜2000頃)などの巨石文化に見られますが、それが歴史上で明確に姿を現したものの一つが、古代ギリシャ建築(紀元前7〜2世紀頃)だと言うことができます。

しかし、「支えモティフ」と「囲いモティフ」が統合されたと言っても、古代ギリシャでは、まだ専ら「支えモティフ」に力が注がれていたと言うことができます。すなわち、基壇の上に柱が立ち、柱の上に巨石でできた水平部材であるエンタブラチュアを支え、さらにその上に三角のペディメント(切妻屋根)が乗ることで垂直性が強調されました。とくに柱頭部を中心としたオーダー(各部の比例関係)は、デザイン要素としての「支えモティフ」を端的に表していると言えます。

これに対して、建築における「囲いモティフ」が明確に現れるのは、建設技術を進歩させた古代ローマ建築(紀元前2世紀〜紀元4世紀頃)においてです。その最も鮮烈な例がパンテオン(115〜125年頃)であることには異論がないでしょう。直径約43メートルの円形の平面に、高さ約43メートルの半球ドームが乗る(つまり直径約43メートルの球が内接する)内部空間は、そこを訪れた者に「囲われている」「覆われている」ということを強烈に感じさせます。しかし、これほど強い「囲いモティフ」が表現されていながら、「支えモティフ」もまた表現されていることに注意が必要です。それは、半球ドームの下の円筒部分で、古代ギリシャでは主に外部に用いられていた柱とエンタブラチュア(横架材)によるオーダーが、内部に用いられています。つまり、パンテオンの内部空間は、平面形とドームによって「囲われている」ことが強く示されていると同時に、その空間は柱によって「支えられている」ことが表現されています。パンテオンはコンクリートの壁構造なので、この柱は構造的には無くてもよいと考えると、「支えモティフ」の表現がいかに重要であったかがわかります。

西洋建築史が驚異的なのは、このように古代ギリシャから古代ローマのころに明確な形として現れた「支えモティフ」と「囲いモティフ」の統合、あるいはそれらの対立(「対立的共存」や「相互否定的媒介」とも言われる)という見方によって、少なくとも18世紀後半のバロックまでの建築様式の変遷(ビザンツ、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、マニエリスム、バロックなど)が解釈できてしまうことです。もちろん、様式の変遷がこのモティフの対立だけで起こったと言うわけではありません。個別の社会的、あるいは技術的な背景があることは当然とした上で、現代から振り返ると(正確には20世紀に見直された結果)、このようなモティフの継続を指摘できるということは、驚異だと思います。ここでその変遷について説明すると長くなって本稿の趣旨がわからなくなりますので、興味のある方はぜひ『建築意匠講義』や、下に挙げた参考文献を読んでみてください(*2)。

「囲いモティフ」と「支えモティフ」の現代性

次に、この「囲いモティフ」と「支えモティフ」の一般性、現代性について考えたいと思います。つまり、これらの概念は西洋建築史以外にも有効か? たとえば日本建築、あるいは近代以降の建築を考える上でも役に立つのか? といったことです。伝統的な日本建築のモティフについて考えることもとても興味深いのですが、これもここでは話がややこしくなりますので、興味のある方は下記の参考記事などを参照してください(*3)。

以下では、「囲いモティフ」を建築の「包囲性」、「支えモティフ」を建築の「構築性」とも呼びたいと思います。建築が空間を「囲う」性質を「包囲性」と呼ぶことは問題ないと思いますが(『意匠講義』では「囲覆性」と言われています)、「支える」ことがなぜ「構築性」と言われるのでしょうか。それは、「支えている」ことを示すことは、基本的に重力の流れを可視化することであり、それは古代ギリシャ建築の基壇、柱、柱頭、梁(エンタブラチュア)のような構築(分節と統合)の秩序として表れることが多いからです。正確には「支持」と「構築」のシステムが一致するとは限りませんが、モティフの表れとしては、それらは重なる部分が大きい(別の言い方をすると「支えモティフ」は「構築モティフ」に移行しやすい)と言えます。

ここから、20世紀以降の建築について「モティフ」の観点から少し考えたいと思います。これについて『意匠講義』では、「20世紀の建築が何を成してきたか(中略)ここでは「支えモティフ」と「囲いモティフ」の闘争が、いっそう激しく、いっそう分断された形で行われているのを見ることができます」(p.198)と言われていますが、正直に言うと、その具体的な説明は、それまでの様式建築の説明ほどにはわかりやすくありません。

20世紀の建築を考えるために、その前の西洋建築の状況について簡単に説明します。上で述べたように「支えモティフ(構築性)」と「囲いモティフ(包囲性)」の対立的共存の力によって展開してきたと見なせる西洋建築ですが、その一つのピークと言えるバロック様式においては、曲面の多用や要素の断片化などによって「包囲性」の力が強まり、柱や梁による「構築性」は揺さぶられるような印象となり、その対立は劇的な様相を帯びるようになります。

そして、このような状況に不満を抱き、古代やルネサンスのような端正な構築性の回復を目指す建築アカデミーが、17世紀後半にフランスで設立されます。この流れのなかで、構築性の強い新古典主義が現れるとともに、とくに19世紀になると、古典主義に限らず、過去のどの様式がふさわしいかを問題にする復古主義が広まりました。

このように、建築のデザインにおいて、モティフ(「支える」「囲う」)の対立表現を新たに追求するというよりは、既存のモティフ表現を権威化(様式化)する傾向が強まった19世紀の状況に対して、さらに対抗する姿勢を示したのが20世紀の近代建築だ、とある面では言うことができます。初期の近代建築にも様々な方向性がありましたが、ここでは、その後の世界に大きな影響を与えているという意味で、いわゆるモダニズム(合理主義、機能主義)について考えたいと思います(『意匠講義』では他に、有機主義(表現主義)についても論じられています)。

たとえば、初期モダニズムを代表するリートフェルト設計のシュレーダー邸(1924年)、ミース・ファン・デル・ローエ設計のバルセロナパビリオン(1929年)、ル・コルビュジエ設計のサヴォア邸(1931年)などを見ると、「支えモティフ(構築性)」と「囲いモティフ(包囲性)」の表現はどうなったと感じられるでしょうか。もちろん建築ですから、「支える」、「囲う」という事実がなくなるわけではありませんが、表現としては、権威と結びついてしまったモティフが避けられ、まるで建築が浮いている(支えられていない)、あるいは、空間が曖昧に区切られている(はっきり囲われていない)かのように示されています。

このように、モダニズム建築は、単にそれまでの歴史建築の「装飾」を排除したというだけでなく、「モティフ」という観点から見ると、建築表現の根本でありながら権威と結びついていた「構築性」と「包囲性」にも抵抗するものであったことがわかります。このようなことを踏まえてモティフの現代性について考えるとき、次の2つの疑問が浮かびます。

(1) 「構築性」と「包囲性」のモティフの表現は、近代以降では消えてしまったのか?

(2) 「構築性」と「包囲性」の他に、追求されたモティフはなかったのか?

(1) については、近代以降の建築を広く詳しく見る必要があります。仮説的に言えば、「構築性」「包囲性」の表現が近代以前に比べて弱まったことは確かだとしても、様々な新しい表現が生まれたことも指摘できると思います。

この「補足」の論考は、元々は、この(1)について考えるために書き始めたのですが、考えているうちに(2)の方が気になってきてしまったため、以下ではこれについて簡単に述べたいと思います。

第3のモティフ?

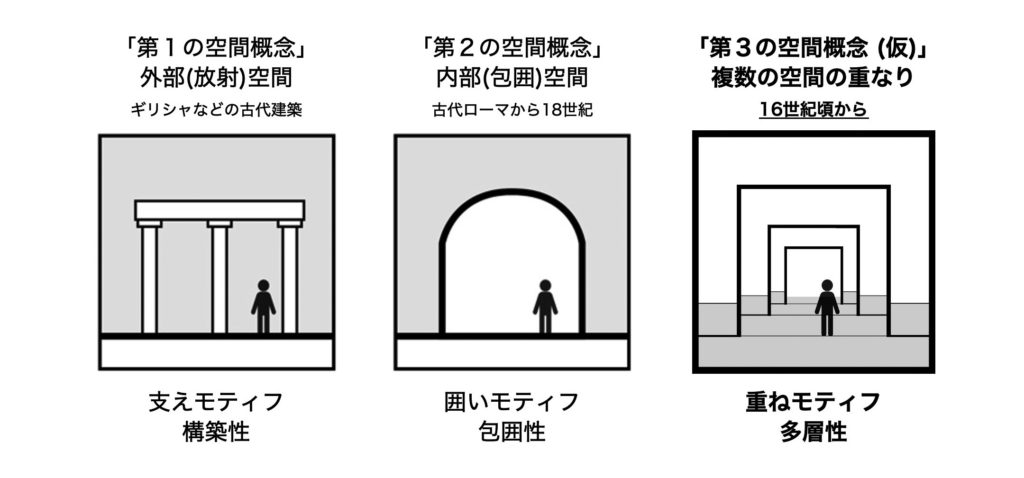

「構築性(支えモティフ)」と「包囲性(囲いモティフ)」以外のモティフについて考えるために、ここで、19世紀の末から論じられるようになった建築の「空間論」を少し参照します。建築の空間論は、ヨーロッパでは、19世紀に主流だった様式に関する議論から徐々に切り替わってきたことが知られていますが、日本を含む世界で意識されるようになったのは、近代建築国際会議(CIAM)で書記長を務めていた建築史家のジークフリート・ギーディオン(1888-1968)が、その主著『空間・時間・建築』(初版1941、16版増補改訂第5版1967、日本語復刻版2009)のなかで提示した「3つの空間概念」の影響が大きかったと言われます。

「3つの空間概念」は、「簡単に要約すれば、建築の発展には3段階がある」(ギーディオン 2009: pp.27-28)と言われているように、空間概念の歴史的な変遷に着目したもので、その3段階目が20世紀の近代建築によって始まった、と主張されています。

「第1の空間概念」は「彫刻としての建築」とも言われ、メソポタミアやエジプトなどの古代文明から発達し、その一つの最終相が、パルテノン神殿を典型とする古代ギリシャ建築だと言われます。単純に言えば、建築が外部空間に及ぼす影響が重視され、内部空間に対するデザイン意識は未発達だったと考えられる段階です。次の「第2の空間概念」は「内部空間としての建築」と言われ、古代ローマのころから意識が高まり、18世紀のバロック建築まで発展したと言われます。

そして「第3の空間概念——彫刻と内部空間としての建築」は、20世紀の近代建築によって始まったとされるもので、第2の空間概念である内部空間の重視は継続しながら、建物の「彫刻のようなヴォリュームが空間を放射する」第1の空間概念が蘇ったと言われます。その特徴は「内外空間の相互貫入」、「ヴォリュームと内部空間による二重奏」のように言われ、それを完全に結晶させた最初の大建築物として、グロピウス設計のバウハウス校舎(1926)が挙げられています。

ここでなぜ「3つの空間概念」を紹介したかと言うと、この 「外部」「内部」「それらの相互貫入」という3部構成が、「支え」「囲い」「それらの闘争」というモティフの構成と類似性があるからです。それぞれ、「第1」の表れとして古代ギリシャの神殿建築、「第2」の表れとして古代ローマのパンテオンが示されていること、その展開の一つのピークとして18世紀のバロック建築が挙げられていることも共通しています。

もちろん、これらの見方には大きな違いもあります。それは、ギーディオンは「第1」と「第2」を分けて、それらを統合する「第3」として近代建築を位置付けたのに対し、香山は「構築性」と「包囲性」とも古来より対立的に共存することから様々な建築が生み出されてきたと述べています。

しかし、このような違いがあるにせよ、基本的に同じ対象(西洋建築)を類似した構成で論じているため、どうしても関連性が気になります。結論的に言えば、私は、ギーディオンの抽象的な「空間概念」に、香山の具体的な「モティフ」の思考が補われることによって、バロック(18世紀)までの西洋建築の変遷は、驚異的に納得できる説明ができるようになったと思っています。しかし一方で、ギーディオンの「第3の空間概念=内外の相互貫入」が、わかりやすいようでよくわからず、その後の空間論に混乱をもたらした側面があるのと同じように(*4)、香山の「闘争の激化」という20世紀建築の捉え方(香山は、それは18世紀に始まったと述べています)も、イメージしにくい面があります。

私はここで、「第3のものがある」という考え方に疑問を持っているわけではありません。ある時代から後に、第1と第2の要素だけでは説明がしにくい状況があると感じることには、むしろ共感しています。ただそれは、第1と第2の「相互貫入」や「闘争」といった程度のものではなく、それらと関連しながらも、それらから独立した別の要素と言えるものではないか、と思うのです。

結論を述べれば、私は、16世紀頃に「第3のモティフ」と言えるものが現れはじめ、その表現の追求が現代でも続いていると考えています。それを仮に「重ねモティフ=多層性」と呼びたいと思います。

建築論に詳しい人なら、この「多層性」というのは、美術史家のハインリヒ・ヴェルフリン(1864-1945)が提示した「視覚的(絵画的)」というバロックの特徴のことだろう、と気づかれると思います(*5)。その通りです。ヴェルフリンは、ルネサンスとバロックの特徴を比較して、前者を「触覚的(彫塑的)」、後者を「視覚的(絵画的)」という言葉で論じました。私は、そこで指摘された「視覚的(絵画的)」という特徴は、とくに建築分野においては、香山が言うように「構築性」と「包囲性」が激しくせめぎ合うなかから現れてきたもう一つの新たなモティフであり、元の「構築性」と「包囲性」の表現が弱まった(避けられるようになった)20世紀以降においても依然として追求され続けている、と考えています。

このような結論(仮説)だけでは何のことかわからないと思いますが、申し訳ありませんが、具体的な説明はまた改めて行いたいと思います(できれば、上に写真を挙げたリートフェルト、ミース、コルビュジエの作品から「多層性」を感じてほしいと思います)。

ここで強調しておきたいことは、建築における「モティフ」という考え方が、ことによると20世紀以降の近代建築では無効になったと思われるかもしれないが、そうではない、ということです。上で述べたように、根源的なモティフである「支えモティフ(構築性)」と「囲いモティフ(包囲性)」が権威と結びついたことによって避けられる傾向があったとしても、それらから派生した「重ねモティフ(多層性)」の追求は、16世紀(今でいうマニエリスム)から延々と続いている。また、まったく異なる背景を持つにもかかわらず、それは実は日本でも続いている(これについてもまた改めます)。

このような歴史的な観点を持つことによって、「第3の概念は20世紀に始まった(過去とは切り離されている)」というような「教え」を信じて想像力をやせ細らせてしまうようなことを防ぎたい、というのが、この機会に中途半端でも「モティフ」について言っておきたいと思った動機です。

「重ねモティフ(多層性)」は、現代の新たな課題(たとえばリノベーション、ロボット、メタバースなど)が建築に重ねられていく上でも追求されていくでしょうし、そのような過程で「支えモティフ」や「囲いモティフ」が新たな表現を獲得することや、さらに新たなモティフが見出されることも、ありえないことではないと考えています。

————————

*1 香山壽夫『建築意匠講義』東京大学出版会、1996.

*2 佐藤達生『図説 西洋建築の歴史 美と空間の系譜』河出書房新社、2005. 囲いモティフと支えモティフの考え方を用いて西洋建築史の流れを解説しており、わかりやすい。

*3 木内俊彦「なぜ、みんな格子が好きなのか?」『建築の日本展 その遺伝子のもたらすもの』Echelle-1、2018. pp.60-61, 269. 西洋建築が「空間を囲った上で構築性を示すオーダーを用いる」のに対し、伝統的な日本建築は「構築性によって空間を囲おうとする」と考え、その対照的な手法から生じる空間意識の違いについて論じた短い論考。日本的な作り方からも「多層性」が生まれることを一言述べている。

*4 たとえば、コーリン・ロウの「透明性——虚と実」(『マニエリスムと近代建築』伊東豊雄、松永安光訳、彰国社、1981. 所収)では、「透明性」や「相互貫入」などの言葉について、人々はそれらが現代建築を特徴づけるものだと「信じているだけかもしれない」と言われ、ギーディオンの理論が批判されている。

*5 ハインリヒ・ヴェルフリン『美術史の基礎概念 近世美術における様式発展の問題』梅津忠雄訳、慶應義塾大学出版会、2000. 香山が監訳を行ったパウル・フランクル(1878-1962)の『建築史の基礎概念 ルネサンスから新古典主義まで』(鹿島出版会、2005)は、ヴェルフリンの理論を数多くの建築例に適用して検証したものである。また「3つの空間概念」を主張したギーディオンも、ヴェルフリンに師事している。