「香山壽夫の形態論と、その現代性」というタイトルの短い記事を、以下のページに公開しました。

建築論の問題群 01〈形態言語〉 香山壽夫の形態論と、その現代性(木内俊彦)

(note 日本建築学会 建築論・建築意匠小委員会による「建築論の問題群」)

この記事は、日本建築学会の建築論・建築意匠小委員会の「ラウンドテーブル」という企画に関連して書いたものです。この「ラウンドテーブル」は、今回が第1回(2021年11月20日開催)で、しかも私はこの小委員会に参加した初めての機会だったため、その趣旨を詳しくは述べられませんが、基本的には、難解で固苦しいと思われがちな「建築論」に気軽に触れられるようにすることを目指すものだと思っています。

そのような背景から、上の記事には、読みやすさを考慮して2000文字という上限が設けられており、話が尻切れになっています。そもそも自分でも2000文字で書ける内容ではないと思っていたのですが、せっかくの機会なので、もしかすると強引に論点を絞り込むことにも意味があるかもしれない、と思って書きました。

しかし、やはりこれだけではあまりに中途半端なため、ここで若干の補足をしたいと思います。なお、この「第1回 ラウンドテーブル」自体の内容については、問題提起を行った市原出氏の以下の記事をご覧ください。

建築論の問題群 01〈形態言語〉 かたちことばと建築のかたち(市原出)

◇◇

「香山壽夫の形態論と、その現代性」の記事では、大きく以下の2つを話題にしました。

(1)香山は、ある建築の分析対象として、「形態要素」「形態構成」「形態構造」という主に3段階を設定したが(*1)、抽象度が高くて一般にはわかりにくい「構造」の議論にまで踏み込んだのはなぜか?

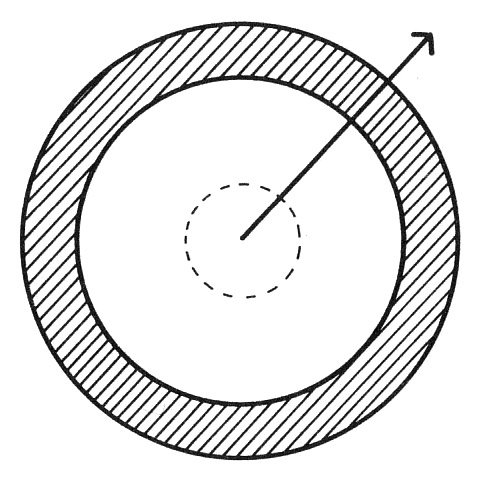

(2)『建築意匠講義』(*2)で示されている「囲いモティフ」と「支えモティフ」は、これからの建築の形を考える上でも有効な概念ではないか?

以下では、この2つの話題について、それぞれ補足をしたいと思います。

(1)「形態構造」の可能性と限界について

上の記事で私は、「形態構造」のねらいの一つとして、ロバート・ヴェンチューリの理論(*3)、つまりポストモダニズムの理論に対抗する意識があったのではないか、と述べました。よく知られているように、香山はペンシルベニア大学でルイス・カーンに師事した1960年代に、カーンのアシスタントだったロバート・ヴェンチューリの講義を聴き、感銘を受けています。それは、それまでの日本の建築教育では聞いたことのなかった具体的な様式や形態についての講義で、その後の香山の理論と設計に影響を及ぼしていることがわかります(*4)。

しかし一方で、1970年代から80年代に香山が自身の建築論を形作るころには、ヴェンチューリを中心とするポストモダニズムの理論(ごく簡単に言えば、機能などの合理性から建築デザインを考えるべきだとするモダニズムに対して、歴史的様式や複雑な形自体の魅力を考慮すべきだとする理論)の影響は日本の建築界にも及んでおり、ややもすると「何でもあり」の状況になっていました。そのような状況において、「建築の形は重要だけれども、表面的な『何でもあり』にならないように考えることはできないか?」という問題意識から現れてきたのが「形態構造」ではないか、というのが私の推測です。言いかえると、香山の形態構造論には、「形態論は『良いと感じる形』を解釈するだけでなく、『良くないと感じる形』を批判できるか?」という問題意識が含まれていたのではないか、と考えました。

もちろん「構造」という言葉は香山特有のものではなく、建築デザインの分野に限っても、1970年代にはピーター・アイゼンマンが言語学を応用して表層と深層という構造概念で建築形態を把握しようとするなど、多くの建築家や理論家に用いられています。私がいま考えたいのは、そのような種々の構造概念の特徴や違いについてではなく(それはそれで考える価値がありますが)、「構造」という言葉で示される抽象図式の可能性と限界、つまり、その働きの範囲についてです。

先の記事に書きましたが、かつて私は、香山の形態論を読んで「構造」の役割をよく理解できませんでした。今回あらためて読み直したとき、それ自体の意味とは別に、その背景にある問い(形態論は形を批判できるか?)を感じるとともに、その問いには現在も答えが与えられないままになっているのではないか、と思いました。

これについて、いま結論はなく、もう少し考えたいと思っています。ただ、印象としては、「形態構造」は建築を理解したり構想することに役立つけれども、それが「ない」と言って他を批判することはできないという限界があり、その使い方には注意を要するのではないか、と思っています。このような限界は、「形態構造」に限らず、創作に関する「理論」全般についても考える必要があると思っています。

【追記】

補足と言いながら、奥歯にものが挟まったような、意図のわかりにくい文章になってしまったため、さらに追記をします。

現時点での私の考えは、「形態構造論のような建築理論は、建築を理解したり構想することに役立つけれども、それをもって他を批判することはできない」というものです。率直に言えば、私は、香山の形態構造論や、次の記事に書いたモティフ論に、大きな可能性を感じながらも、それが主張される時に他の建築家の方法が批判される記述スタイルに違和感を持っていました。それは「理論を構想することは、それに合わないものを排除することなのか?」という違和感です。それは、香山に限らず、建築家にはよくあるスタイルだったと思います。

もしかすると、私は大学で「建築理論は重要だ」と教わった最後のころの世代で(1999年修士修了)、当時その中心にあったのが香山の形態論でした(1997年に退官した香山からの直接の教えをギリギリで受けていません)。建築学専攻を修了して四半世紀を経て、ようやく私は「理論」に対する違和感を払拭しつつある(何かを提案することは他の何かを否定することではない)と感じていますが、その意識が決定的になったのは、先月新聞で読んだ評論家の椹木野衣に関する記事でした。

「自分と他者との間にある決して埋めることのできない溝が、言葉によってかろうじて埋まる瞬間がもしあるのだとしたら、そこでこそ「批評」の力が試されると椹木は言う」(2022.6.1 朝日新聞「ことばを奏でる 吉田秀和没後10年」)

批評や理論の言葉は、何かを正当化して他を排除する(遮断する、あるいは占領する)ためのものではなく、埋めることのできない溝をかろうじて繋ぐ「橋」を提案することだろうと思います。いまここでは具体的に述べられませんが、それが理論の言葉の限界であり、可能性だと考えています。

————————

*1 香山壽夫の形態構造論については、以下などを参照。「香山壽夫の形態論と、その現代性」では、その概略をごく簡単に記しています。 香山壽夫「ルイス・カーンの建築の形態分析」『新建築学体系6 建築造形論』彰国社、1985. 香山壽夫『建築形態の構造——ヘンリー・H・リチャードソンとアメリカ近代建築』東京大学出版会、1988.

*2 香山壽夫『建築意匠講義』東京大学出版会、1996. 香山が東京大学建築学科で行っていた講義の内容をまとめた書籍。

*3 ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊藤公文訳、鹿島出版会、1982. など。

*4 東京大学建築学専攻Advanced Design Studies編『T_ADS TEXTS 02 もがく建築家、理論を考える』東京大学出版会、2017. 彩の国さいたま芸術劇場(香山壽夫設計、1994)で行った香山のインタビュー「様式を共有する」を収録しています。このインタビューは映像講義として公開されており、以下のページで予告編を視聴できます。 オンライン講座「現代日本建築の四相 第一相:理論」

〈つづき〉「囲いモティフ」「支えモティフ」とは何か?——「香山壽夫の形態論と、その現代性」への補足(2)